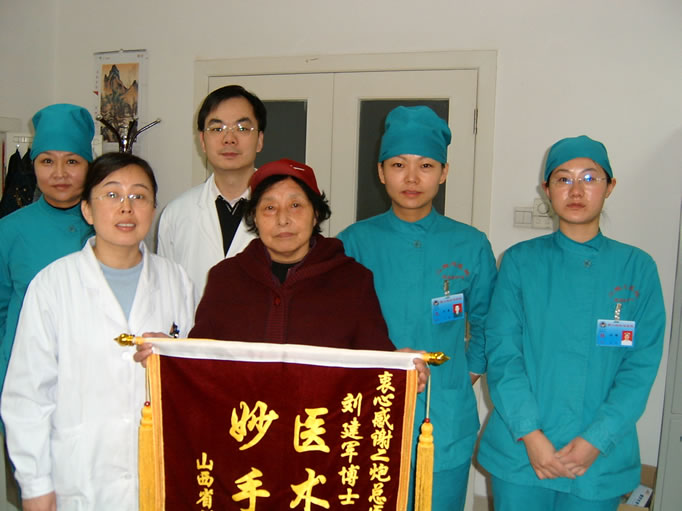

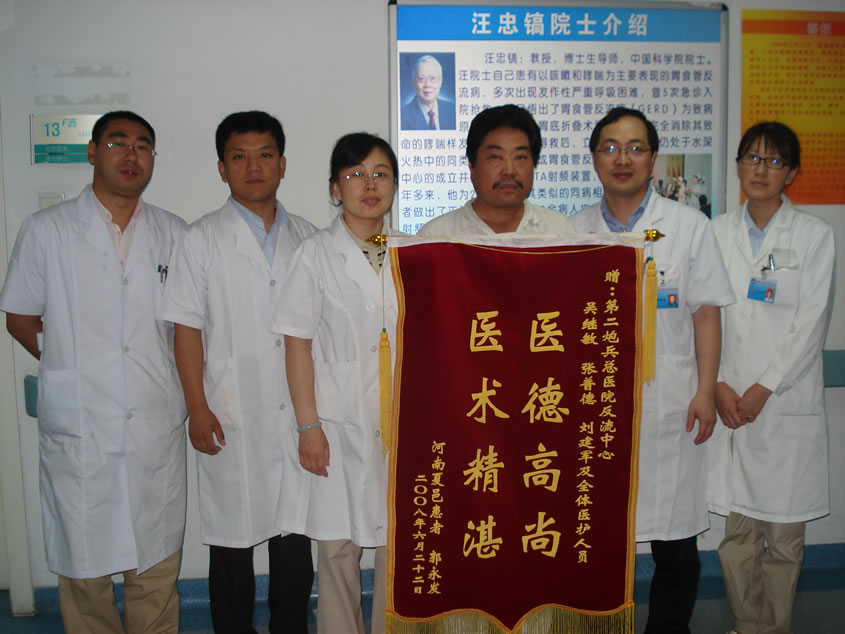

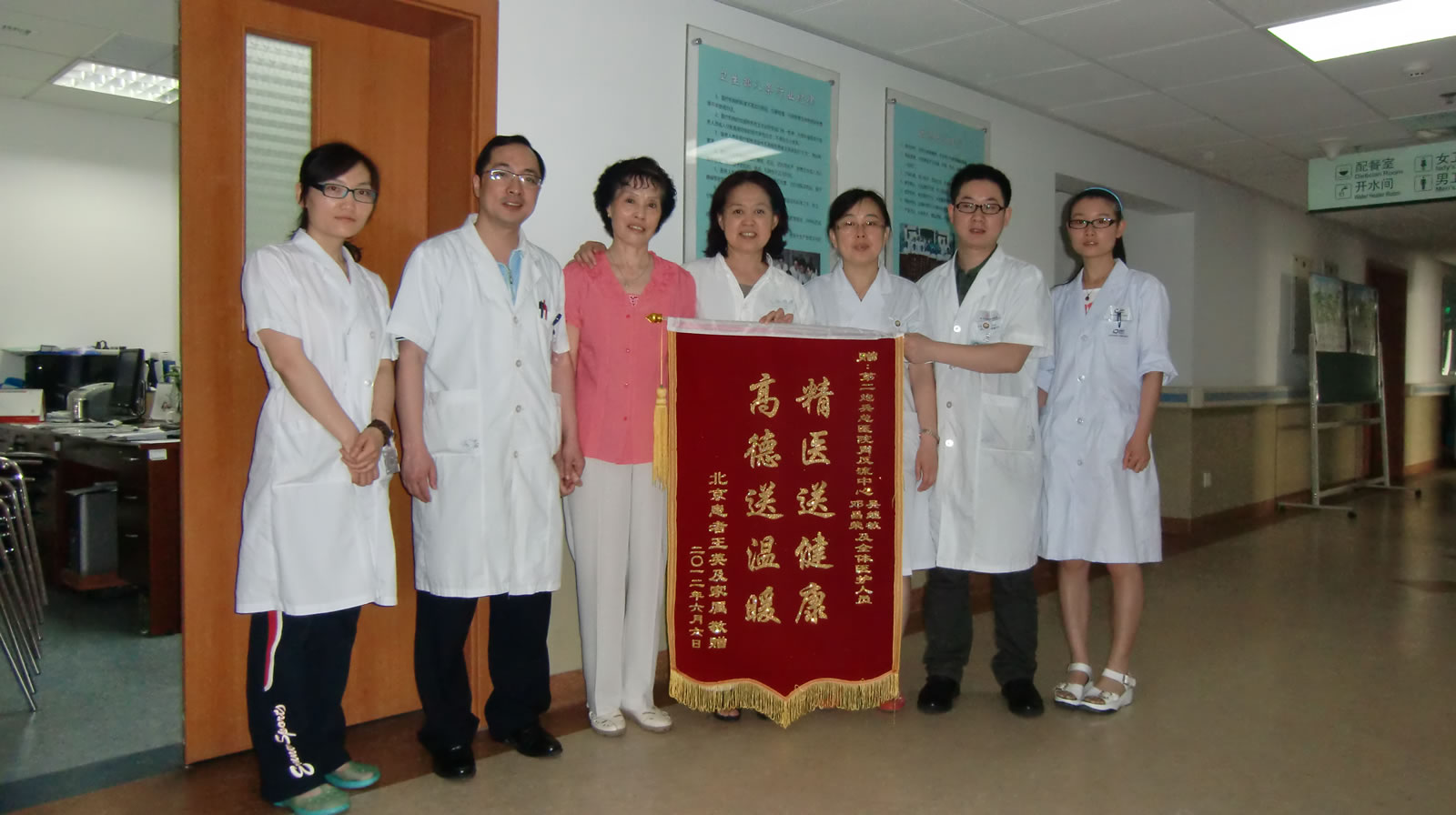

锦旗故事

汪忠镐教授生于1937年,浙江杭州萧山人,1961年毕业于上海医科大学,是我国血管外科的重要奠基人之一,中华医学会外科分会血管学组终身名誉主任委员、国际脉管学院副主席、国际血管联盟顾问。美国和印度血管外科学会名誉会员,前亚洲血管外科学会主席、国际脉管杂志副主编,为国际布加综合征学会创始主席,是我国血管外科杰出带头人。2005年当选为中国科学院院士。

汪忠镐教授生于1937年,浙江杭州萧山人,1961年毕业于上海医科大学,是我国血管外科的重要奠基人之一,中华医学会外科分会血管学组终身名誉主任委员、国际脉管学院副主席、国际血管联盟顾问。美国和印度血管外科学会名誉会员,前亚洲血管外科学会主席、国际脉管杂志副主编,为国际布加综合征学会创始主席,是我国血管外科杰出带头人。2005年当选为中国科学院院士。

汪忠镐在布加综合征、大动脉炎、颈动脉体瘤、血管腔内治疗和人工血管生物化方面做了开创性的工作。在国内首先开展颈动脉内膜切除术治疗脑缺血和以血管重建术治疗糖尿病肢体缺血等。

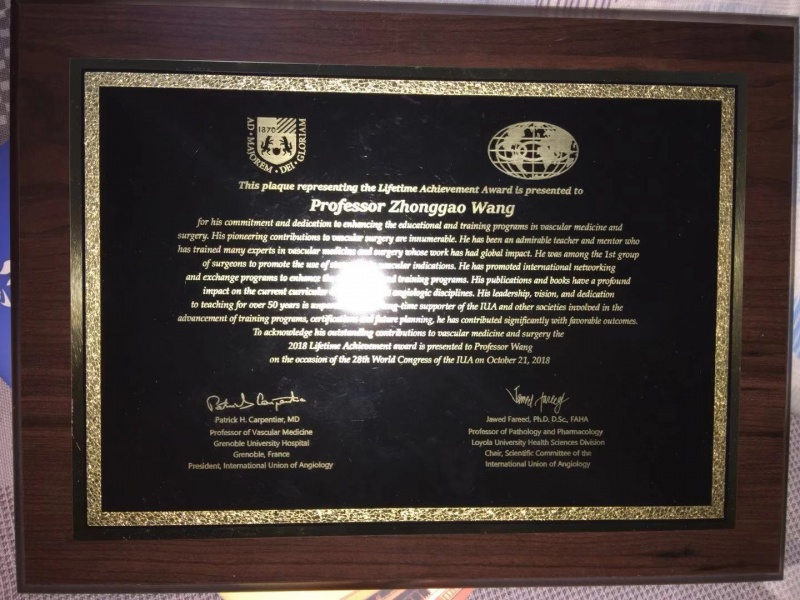

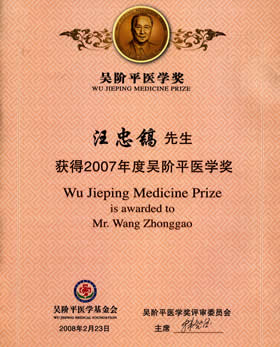

汪忠镐教授曾在哈佛、耶鲁、Johns Hopkins、Duke和Stanford等国外60多所大学做了特邀报告。发表论文400多篇,编书11部,参与编书68部,为国际权威Victor教授的《下腔静脉缩窄》一书作序言。获国家科技进步二等奖和部级科技进步奖10项,国家专利11项。在国际会诊中任主刀6次。于1996、1998、2002和2004分别获国际脉管学院、国际血管联盟、国际布加综合征学会和印度总统颁发的研究成就奖、功勋奖、终身成就奖和为发展血管外科事业和亚洲血管学会的成就奖。2007年获吴阶平医学奖。

他从自救成功到转而去救他人的人道主义过程中提出了“胃食管喉气管综合征”(gastroesophago-laryngotracheal syndrome,简称GELTS),GELTS 这个新概念的提出不仅为很多患GERD、“哮喘”、重症咳嗽、咯痰等常见病和多发病患者带来了希望以至新生,在医学领域中也构成了一种概念性的改变或突破。裘法祖院士特别推崇他的科学精神和一生为病人的高尚情操,并对这一概念的提出进行了很高评价。

因他在布加综合征方面的突出成就,于1996、1998、2002和2004年分别获国际脉管学院、国际血管联盟、国际布加综合征学会和印度总统颁发的研究成就奖、功勋奖、终身成就奖和为发展血管外科事业和亚洲血管学会的成就奖。2007年获吴阶平医学奖。

2004年,汪院士出现咳嗽、咳痰、流涕、鼻塞,被诊断为“过敏性鼻炎”。不久,出现和睡眠、进食相关的咳嗽、咳痰、气短和呼吸困难,被不少有关专家理所当然地诊断为“支气管哮喘”。由于晚间是频频的咳喘发作,白天没有症状俄国且每天都在工作,同事们并不知道他有病。所见到的却是4次以“支气管哮喘”大发作的急诊入院。专家们的会诊意见无一例外地认为是哮喘发作。可是,按照哮喘治疗,病情却越来越重,强烈的窒息难以平卧,白天还有那么多的重症血管病人在等待救治,夜间又无法入睡,让年近七旬的汪院士苦不堪言:“我一辈子都是想方设法地医治病人,为什么就没有一个医生能够把我的病细心研究一下,哪怕是让病情缓解一点呢?”

汪院士坚信自己的病不是哮喘,是憋,不是喘,可又苦于找不出证据来否定板上钉钉的诊断。2005年底的一次国际学术会议上,汪院士在进食时频频离席而去咳嗽,毕竟汪院士在国际上是享有盛誉的人物啊,锡金国总理大臣的医学顾问很是委婉地提醒是否有胃食管反流病,因为在他们国家,老年人群中是占有很大比率的。尽管汪院士并没有烧心和反酸的典型症状,可认真地记在心里。

这个重要的提示,让汪院士直接到胃肠实验室要求进行检查。食管24小时pH监测结果进一步证实了胃食管反流病的诊断:一天一夜之间共发生食管反流220次,最长连续反流时间达40. 3分种,总反流时间累积169分钟 ,DeMeester积分84.4(正常情况下应< 14.7)!尽管胃镜检查没有食管炎,但也终于明白,困扰自己一年多的致命性呼吸困难乃胃食管反流病引起的一种最严重也即危及生命的呼吸道并发症——喉痉挛。

这个重要的提示,让汪院士直接到胃肠实验室要求进行检查。食管24小时pH监测结果进一步证实了胃食管反流病的诊断:一天一夜之间共发生食管反流220次,最长连续反流时间达40. 3分种,总反流时间累积169分钟 ,DeMeester积分84.4(正常情况下应< 14.7)!尽管胃镜检查没有食管炎,但也终于明白,困扰自己一年多的致命性呼吸困难乃胃食管反流病引起的一种最严重也即危及生命的呼吸道并发症——喉痉挛。

汪忠镐院士的病情,一直牵扯着千里外另一位医学院士的心,他就是被称为当今外科泰斗的中国科学院资深院士裘法祖教授。92岁的裘院士一直是汪院士最敬重的师长。裘院士这两年间也非常关注汪院士的身体状况,当得知这致命的呼吸问题为胃食管反流病时,裘院士的心也略释然。可是,怎么治疗?国内现有治疗方法就是应用质子泵抑制剂(PPI)和抑酸药物,而且需要长期服用,汪院士用了这些药仅有微效,并仍然引起一次抢救。而胃食管反流病的根本在于食管下端括约肌松弛,作为有着46年行医经历的外科专家,汪院士决定去美国找他的同事Ibrahim教授进行手术治疗,因为他们之间有过深层的学术交流。由他施行胃底折叠术是顺理成章的,可Ibrahim教授没有治疗呼吸道并发症的经验,国内同事们为此十分担心。

当汪院士向裘院士汇报情况时,裘院士也谨慎地说:“忠镐,不急,让我了解一下。” 经过积极的联系和了解,不久,裘院士来电话带来一个好消息:“忠镐,我已查过资料,你去国外手术吧,可行!”。鉴于汪忠镐院士在国际血管外科上的声望与其医德,美国有关医院为其进行医学礼仪治疗,即免费提供了包括手术在内医疗服务。

3月25日,汪院士在美国进行了腹腔镜下胃底折叠术。手术对他的“哮喘”的效果是立竿见影,术后第二天的胃肠道钡剂造影即显示了食管下端抗反流瓣的形成。手术后,汪院士停用了所有的抗哮喘和抗反流药物,症状神奇地消失了。

汪忠镐院士在生命危险中为自己争取了新生的经历中,决心要为被同样疾病困扰的病人解决痛苦。他想:有多少胃食管反流病病人长期备受夜间呼吸困难的煎熬?又有多少病人因此窒息而猝死?又有多少已经确诊的病人为长期的服药负担所累?静夜里,病愈后的汪院士辗转反侧,一连串的问号在脑海中逐渐形成一个坚定的信念:必须明确在“顽固性哮喘”人群中有多少病人属于能治好的胃食管反流病,必须拯救这些长期饱受病痛和误诊折磨的胃食管反流病患者,使他门免于致命性窒息的危险!

“对于某些事物,我可以视而不见,但对于病人的疾苦我却是挪不动脚步的!”

“在我自己患病中,我深深感到对于一个医生,医德和医技最重要。”汪院士说,“年轻的大夫应该认识到,要成为一个真正的好医生,就要先培养自己的医德,有了良好的医德,就会不断琢磨技术,医技自然也就提高了。我一生碰到了那么多的疑难杂症,但从没有推过一个病人,不推脱就要给病人解决问题,为此,仅做实验的狗我就用了近600多条。所以当医生,就要敢于负责,勤于琢磨,想法不是从天上掉下来的,而是由你的病人的实际困难提出来的,好医生就要善于为病人动脑筋。在我生病期间,我特别痛心,怎么就没有一个医生,能把我的病情详细记录和分析,然后去查资料,认真地为我这个病人琢磨琢磨呢?我真的找了好几位年轻医师十分细致的告诉了我的奇怪的,也就是无法解释的病情”

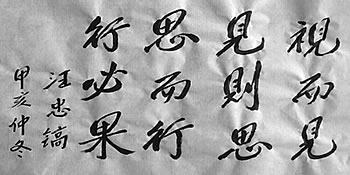

“视而见,见则思,思而行,行必果”这十二个字,首先忌讳对病人的病情视而不见,而必须是视而见,也就是说,要反应到脑海之中,在那里进行思考,思考后要行动,行动就必须做出结果来。这些字见证了汪院士行医的一生。